「少々」「スヾメ」「学問のすゝめ」などの表記がありますよね。

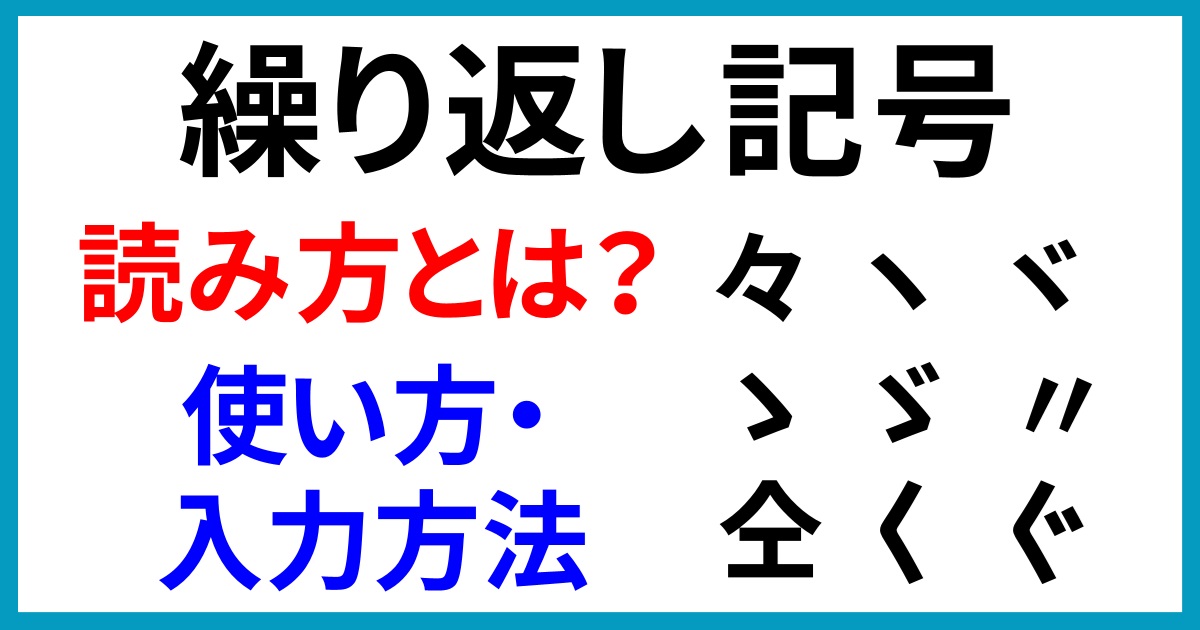

それぞれ「々」「ヾ」「ゝ」という文字が使われていますが、これらは「繰り返し記号」と呼ばれるものです。

繰り返し記号の種類はどのようなものがあるのでしょうか?

また、パソコンやスマートフォンで繰り返し記号を入力するにはどうすればいいのでしょうか?

今回は、繰り返し記号の種類と読み方、使い方と入力方法について解説いたします。

「々」「ヽ」「ヾ」「ゝ」「ゞ」「〃」「仝」「〱」「〲」とは?

「々」「ヽ」「ヾ」「ゝ」「ゞ」「〃」「仝」「〱」「〲」は文字ではなく記号です。

これらは、

「繰り返し記号」

「踊り字」

「反復記号」

「繰り返し符号」

「重ね字」

「送り字」

「畳字(じょうじ)」

などと呼ばれています。

ここでは便宜上「繰り返し記号」として説明いたします。

「繰り返し記号」は、同じ文字を繰り返すときに用いられます。

たとえば、「少々」「スヾメ」「学問のすゝめ」の場合、繰り返し記号を使わずに表記すると以下のようになります。

少々(しょうしょう)=少少

スヾメ(すずめ)=スズメ

学問のすゝめ=学問のすすめ

「繰り返し記号」の歴史

中国の殷(いん・紀元前17世紀ごろ~紀元前1046年)の時代、同じ文字を繰り返すときに「=」を用いて「子子孫孫」を「子=孫=」と書いていたようです。

漢字は4世紀から5世紀ごろに中国から日本に伝わったといわれていますが、繰り返し記号が漢字と共に伝わったかどうかは不明です。

日本では、奈良時代(710年~794年)以前から使われていたと考えられています。

奈良時代末期に編纂された日本最古の和歌集「万葉集」には「何時毛〻〻〻(いつもいつも)」という表記があります。

平安時代(794年~1185年)になるとひらがなやカタカナが作られ、漢字だけではなく、ひらがな・かたかなにも繰り返し記号が用いられるようになります。

始めは、ひらがな・かたかなにも「〻」が用いられましたが、これを略して、ひらがなの場合は「ゝ」、カタカナの場合は「ヽ」の形になったと考えられています。

詳細はこのあと説明いたします。

「繰り返し記号」の読み方、使い方

繰り返し記号の種類はいろいろありますが、それぞれ読み方、使い方が決まっていますのでご紹介します。

「々」

読み方:「同の字点(どうのじてん)」「ノマ」「ノマ点」(「ノ」と「マ」が組み合わさったように見えるので)

使い方:同じ漢字が続くとき

使い方の例:

「日々」

「威風堂々」

「点々」

「子々孫々」など

また、

「佐々木」

「奈々子」

のように人名に用いることができます。

「ゝ」「ゞ」

読み方:「一の字点(いちのじてん)」「一つ点(ひとつてん)」(濁点がついていても読み方は同じです。)

使い方:同じひらがなが続くとき

使い方の例:

「こゝろ(こころ)」

「まゝごと(ままごと)」

「つゞく(つづく)」

「いすゞ(いすず)自動車」など

また、

「もゝ子」

「すゞ子」

のように人名に用いることができます。

「ヽ」「ヾ」

読み方:

「一の字点(いちのじてん)」「一つ点(ひとつてん)」

濁点がついていても読み方は同じです。

使い方:同じカタカナが続くとき

使い方の例:

「スヽキ(ススキ)」

「タヽミ(タタミ)」

「シヾミ(シジミ)」

「スヾメ(スズメ)」

など

先ほど紹介したひらがなの場合と読み方は同じですが、繰り返し記号の形が違います。

「〃」

読み方:「ノノ点」「ノノ字点」「同じく記号」

使い方:

文章を繰り返すとき、連続する同じ語句を示すとき

図表や箇条書きなどで前・上の行と同じことを表します。

使い方の例:以下のように使います。

| 種目 | 会場 | 備考 |

| 短距離走 | 〇〇競技場 | |

| リレー | 〃 | 上の「〇〇競技場」と同じという意味 |

| 走り幅跳び | ●●グラウンド | |

| 走り高跳び | 〃 | 上の「●●グラウンド」と同じという意味 |

| 棒高跳び | 〃 | 上の「●●グラウンド」と同じという意味 |

「仝」

読み方:どう

使い方:文章を繰り返すとき、連続する同じ語句を示すとき

使い方の例:

「仝上」のように使い、「同上」と同じ意味になります。

図表や箇条書きなどで前・上の行と同じことを表し、具体的には「〃」と同じように使います。

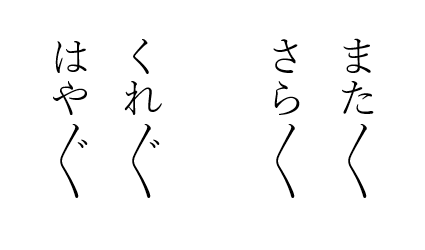

「〱」「〲」

読み方:くの字点

濁点がついていても読み方は同じです。

使い方:縦書きで二字以上の文字の繰り返すとき

使い方の例:

「繰り返し記号」の入力方法は?

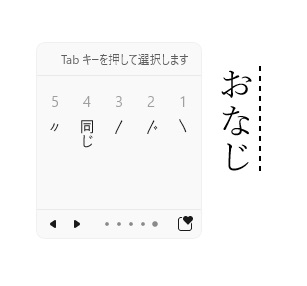

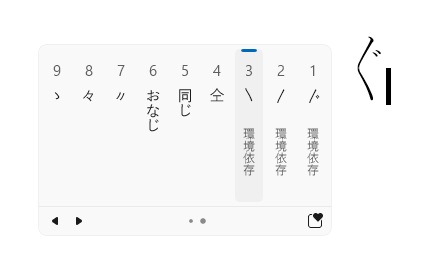

繰り返し記号だけを入力する場合は「おなじ」と入力すると、すべての繰り返し記号が変換候補に表示されます。

スマートフォンの場合は、OSや機種によっては表示されない場合があります。

また、「くりかえし」や「どう」と入力すると、一部の繰り返し記号が変換候補に表示されます。

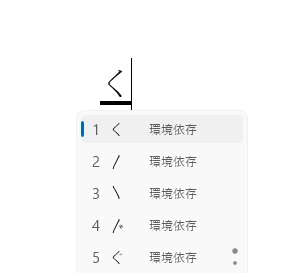

「くの字点」の出し方は2つあります。(※PCで入力します。)

ひとつは、

①日本語入力をMicrosoft IMEにします。

②「おなじ」と入力します。

もうひとつは、

①Microsoft Wordでレイアウトを縦書きにします。

②日本語入力をMicrosoft IMEにします。

③「おなじ」と入力し、変換ボタンを押します。

④くの字点の上部を入力します。

⑤くの字点の下部を入力します。

※スマートフォンでの入力方法は不明です。

※「くの字点」は環境依存文字なのでパソコンやスマートフォンによっては文字化けして表示されることがありますので注意が必要です。そのため、「くの字点」を使わずに表記することが多いようです。

環境依存文字とは、パソコンやスマートフォンの種類や環境に依存し、異なる環境で表示させた場合に文字化けや機器の誤作動を引き起こす可能性がある文字のことです。

使用上の注意点

繰り返し記号は、行頭禁則文字(ぎょうとうきんそくもじ)に指定されています。

行頭禁則文字とは、行の頭(一文字目)に配置することを禁止するルールです。

繰り返し記号以外にも、

「、(読点)」

「。(句点)」

「!(感嘆符)」

「?(疑問符)」

など複数の文字が行頭禁則文字に指定されています。

これらが行の頭に配置されると、文章全体のバランスが崩れたり、読みづらくなったり、読み間違えたりすることがあるため、禁止されています。

パソコンなどで文書作成するときはもちろん、原稿用紙に文章を書く際も行の頭に配置しないよう注意しましょう。

また、「いすゞ自動車」や「もゝ子」のような固有名詞を除き、新聞や教科書などでは、「ヽ」「ヾ」「ゝ」「ゞ」「〃」「仝」「〱」「〲」は使いません。

教科書や新聞などでは「々」だけが使われています。

これらを使わなくなった経緯は不明です。

「々」は現在もよく見かけますが、「ヽ」「ヾ」「ゝ」「ゞ」「〃」「〱」「〲」などはあまり見ませんよね。

福沢諭吉の「学問のすゝめ」のように、昔の人が書いた文章では「々」以外の繰り返し記号が多く登場します。

なぜ使われなくなったのかは不明ですが、現在はパソコンやスマートフォンで文章を作成することが多いので、機種によって文字化けの可能性があるのなら使わない方が良いようですね。

関連:【一文字の難読漢字100選!】一文字の難しい漢字の読み方と意味一覧

関連:【意外な難読漢字】簡単そうなのに読み方が難しい漢字!【読めそうで読めない】

コメント